河源市区三面环水,看起来象浮在水上的木筏,因此而得名河源。“槎”的含义为筏,故河源别名“槎城”。

摄于1904-1920,河源,东江中上游的重要商埠,糖、米、猪、木材、蒜头和陶器等货物的集散地

推测影像是新丰江(small river),相对东江这条大江来说。

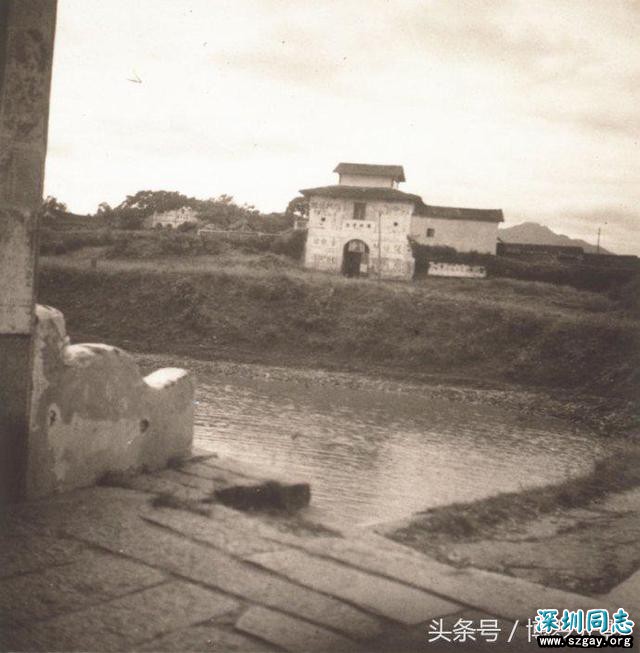

摄于1934-1939,河源城门

摄于1895-1912,河源,赶墟

摄于1903-1908,河源县衙

对比当地的一些大屋,都显得简陋了

摄于1934-1939,河源

引网上资料:化龙桥

摄于1931-1950年6月19日,河源化容桥(Falyung Khyau)

引相关资料:化容桥 这座应名为飞鸾桥的“化容桥”,原为泥桥,是一段土堤,民国九年(公元1920年),邑人士李可成、丘兆珊、江汝楫、徐国青等吁请殷商、富户出钱兴修,垫高了堤面,两边竖上石栏杆,命名为飞鸾桥

摄于1905-1925,河源

引相关资料:当地人将这条状如游龙的桥称化容桥,实为“飞鸾桥”。鳄湖上的化容桥,人们又称它为化龙桥

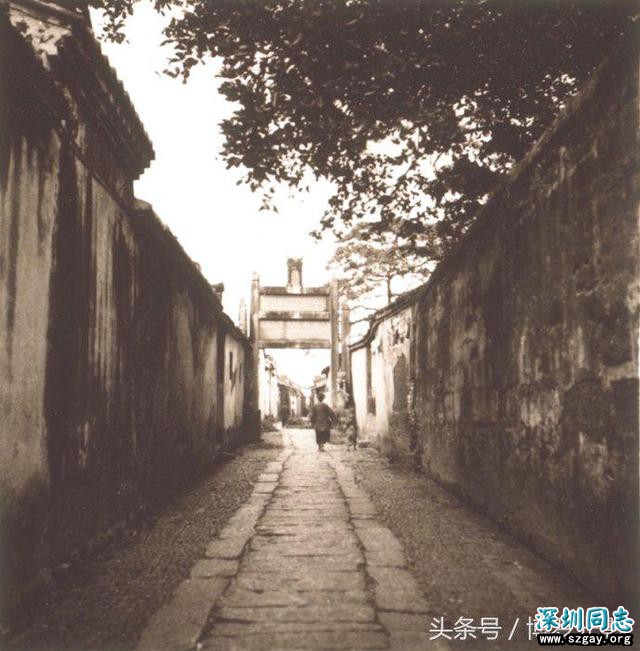

摄于1934-1939,河源,青石板小巷

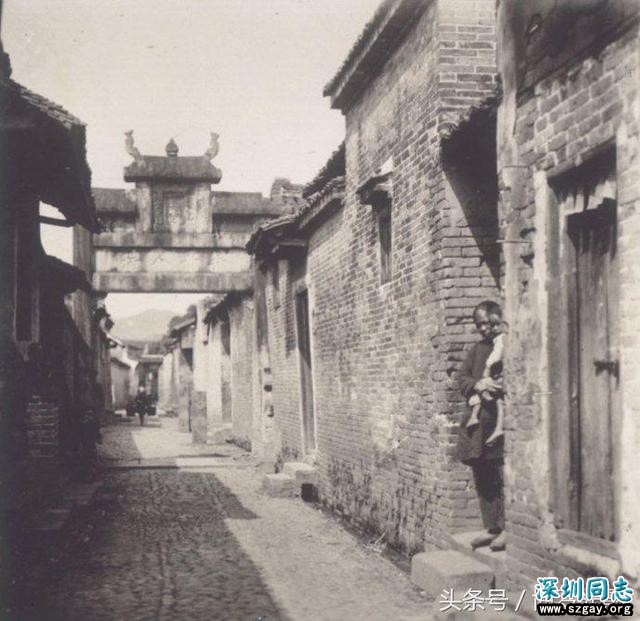

摄于1905-1925,河源,鹅卵石路

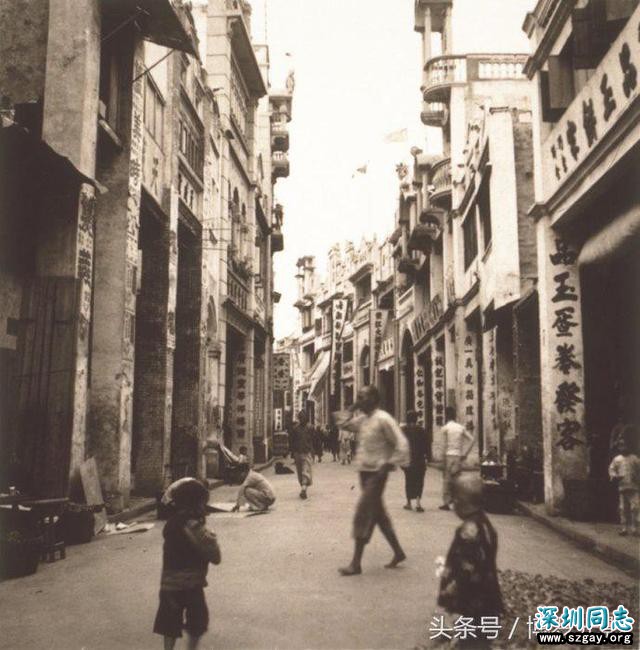

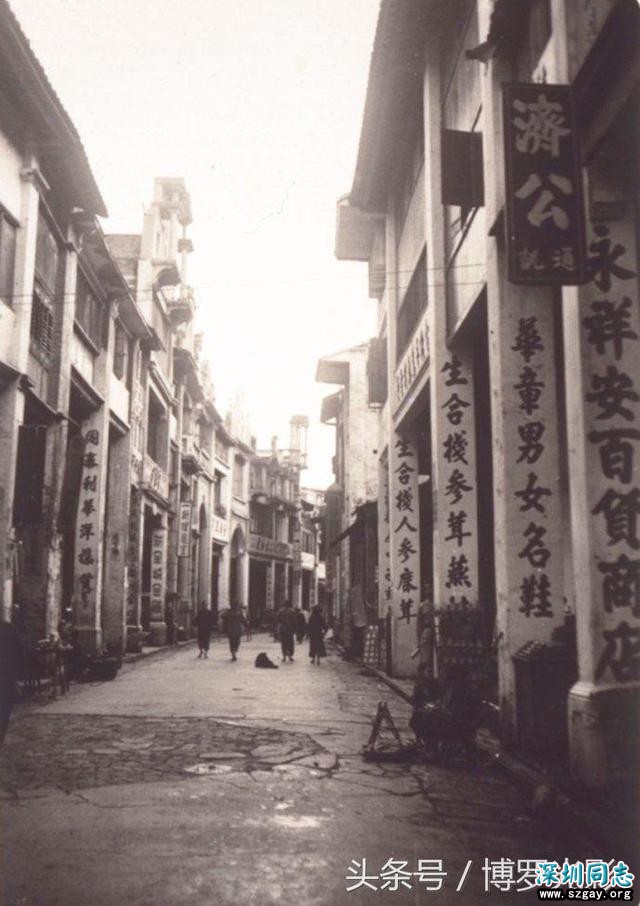

摄于1934-1939,河源街市

引网上资料:河源太平街

摄于1935-1951,河源街市

引网上资料:河源太平街

摄于1946-1951,河源,药剂师一家

摄于1903-1908,河源,富裕人家的女眷住宅,天花板上的铁栏杆防止土匪从屋顶攻击的危险

摄于1931-1950年6月19日,河源,去双下路上的茶亭

引双下谭公爷庙前茶店对联:一盏浓茶堪解渴;三株榕树好乘凉。

摄于1931-1950年6月19日,河源,茶店 |